Indonesia adalah negara tropis yang hanya mengenal dua musim iklim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Menurut informasi dari BMKG, musim kemarau tahun 2023 yang melanda Indonesia akan berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang tidak seperti biasanya, dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Musim kemarau tahun ini diiringi dengan fenomena cuaca panas yang mengancam terjadinya bencana kekeringan. Kondisi cuaca panas perlu diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat, karena berdampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, maupun sektor ekonomi.

Fenomena cuaca panas di musim kemarau tahun ini, menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG, (Dodo Gunawan, 24 April 2023) yang dirangkum dari chanel liputan6.com, disebabkan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- Dinamika atmosfer yang tidak biasa. Salah satunya berupa fenomena El Nino, yaitu kondisi ketika suhu permukaan laut di kawasan Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini dapat mempengaruhi pergerakan angin dan pola cuaca di Indonesia, sehingga menyebabkan suhu udara yang lebih tinggi dari normal.

- Adanya gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini menyebabkan terjadinya lonjakan panas di wilayah sub-kontinen Asia Selatan, kawasan Indochina, dan Asia Timur. Gerak semu Matahari merupakan suatu siklus yang biasa terjadi setiap tahunnya yang menandai masuknya musim kemarau. Gerak semu matahari menyebabkan bentukan awan berkurang, dan meningkatnya suhu harian diatas suhu rata-rata.

- Pemanasan global dan perubahan iklim. Meningkatnya emisi gas rumah kaca menyebabkan naiknya temperatur bumi dan memicu gelombang panas yang semakin sering terjadi. Gelombang panas akan terjadi 30 kali lebih sering akibat krisis iklim yang terjadi saat ini. Menurut World Meteorological Organization (WMO), gelombang panas atau dikenal dengan "Heat Wave" merupakan fenomena kondisi udara panas yang berkepanjangan selama lima hari atau lebih secara berturut-turut di mana suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau lebih.

- Dominasi monsun Australia. Dominasi monsun Australia yang membuat Indonesia memasuki musim kemarau. Pada musim kemarau, umumnya curah hujan di Indonesia akan menurun drastis dan suhu udara menjadi lebih tinggi. Jumlah Zona Musim (ZOM) di Indonesia sebanyak 699 ZOM, dimana sekitar 430 ZOM (61,52%) memasuki awal musim kemarau pada kisaran bulan April – Juni 2023. Puncak Musim Kemarau 2023 di sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2023 sebanyak 507 ZOM (72.53%).

- Intensitas maksimum radiasi matahari. Pada saat cuaca cerah, sinar matahari akan langsung masuk ke bumi dan memanaskan permukaannya. Hal ini menyebabkan suhu udara di Indonesia menjadi lebih tinggi dan dapat memicu terjadinya cuaca panas yang berkepanjangan. Untuk lokasi dengan kondisi cuaca cerah-berawan pada pagi sampai dengan siang hari dapat berpotensi menyebabkan indeks UV (ultraviolet) pada kategori “Very high” dan “Extreme” di siang hari.

Baca Juga: Memperingati Hari Meteorologi, Mewaspadai Ancaman di Masa Depan

|

| Puncak Musim Kemarau 2023, sumber: BMKG |

BMKG memprediksi musim kemarau di Indonesia akan terjadi mulai akhir bulan Mei hingga akhir bulan September. Adapun, wilayah yang berpotensi kekeringan di Indonesia meliputi daerah-daerah yang terletak di bagian selatan khatulistiwa, seperti Wilayah Jawa Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sebagian besar pulau Sumatra bagian selatan. Sebagai bentuk konsekuensi dari terjadinya musim kemarau dan kondisi panas yang saat ini terjadi adalah ancaman bencana kekeringan.

Propinsi Lampung terbagi menjadi 12 Zona Iklim (ZOM). Zona iklim tidak mengikuti batas administrasi kabupaten/kota. Satu wilayah Kabupaten/Kota bisa memiliki lebih dari satu zona iklim (ZOM). Misalnya di Kabupaten Lampung Barat, memiliki 4 ZOM, yaitu ZOM Lampung 09, Lampung 10, Lampung 11, dan Lampung 12.

Diperkirakan Lampung Barat memasuki awal musim Kemarau pada bulan Mei – Juni. Bulan Mei Dasarian III meliputi wilayah Belalau dan Sumber Jaya bagian barat (ZOM Lampung 12). Bulan Juni Dasarian I meliputi wilayah sebagian kecil Balik Bukit bagian barat (ZOM Lampung 10) dan wilayah Danau Ranau, Balik Bukit, Belalau, Sekincau, Sumber Jaya (ZOM Lampung 09). Bulan Juni dasarian II meliputi sebagian Belalau bagian barat (ZOM Lampung 11).

Kabupaten Lampung Barat, tidak termasuk yang diprediksi akan mengalami dampak kekeringan ekstrim, namunpun begitu tetap harus diwaspadai karena berada dalam zona iklim dengan sifat musim kemarau di bawah kondisi normal, dengan durasi musim kemarau antara 9-12 dasarian (1 dasarian = 10 hari).

|

| Sifat musim kemarau, sumber: BMKG |

Berikut beberapa dampak ikutan yang kemungkinan terjadi sebagai akibat musim kemarau dan kekeringan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi, agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Simak ulasan berikut:

1. Ancaman Kepunahan Keanekaragaman Hayati

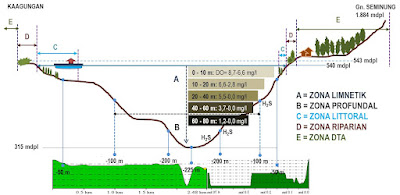

Air merupakan komponen penyusun terbesar mahluk hidup, karenanya mahluk hidup sangat membutuhkan dan tergantung dengan sumber daya air agar terjamin keberlangsungan hidupnya. Krisis iklim yang terjadi berupa musim kemarau dan cuaca panas yang panjang dan intensitas tinggi, pada dasarnya adalah juga menyangkut krisis air atau kekeringan. Kekeringan menjadi ancaman terbesar akan keberadaan dan keragaman hayati pada ekosistem daratan atau terestrial. Ancaman tersebut berupa menurunnya populasi dan keragaman sumber daya hayati, serta fungsi ekologis, seperti ditandai dengan ledakan spesies yang bersifat invasif, berkurangnya mikroorganisme pengurai, migrasi satwa, menurunnya fungsi jasa ekosistem, dan punahnya keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem terestrial, sebagai akibat terganggunya rantai makanan, serta rusaknya habitat akibat kekeringan.

|

| sumber: betahita.id |

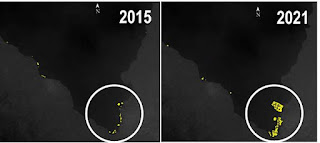

2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kekeringan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (kahutla). Kahutla sendiri menjadi ancaman terbesar meningkatnya laju kepunahan keanekaragaman hayati, polusi udara, dan meningkatnya CO2, sebagai unsur dari emisi gas rumah kaca, penyumbang terbesar terjadinya krisis iklim dan gelombang panas yang tengah terjadi saat ini. Krisis Iklim – Kahutla – Punahnya Keanekaragaman Hayati – emisi gas rumah kaca menjadi seperti lingkaran setan yang akan semakin sulit teratasi. Kahutla, berpotensi terjadi pada lahan atau ekosistem yang mengalami open area atau terdegradasi parah, lahan berupa savana, lahan gambut, ekosistem hutan musim dicirikan dengan tanaman yang menggugurkan daunnya pada saat kemarau, dan lahan budidaya pertanian maupun perkebunan. Umumnya kahutla yang terjadi disebabkan oleh kecerobohan manusia, seperti membuka dan membersihkan lahan budidaya dengan sengaja dibakar, dan sisa bara api dari aktivitas berwisata camping atau hiking.

3. Meningkatnya jejak karbon memicu krisis iklim makin parah

Musim kemarau dan cuaca panas yang terjadi saat ini, diperkirakan justru memicu emisi gas rumah kaca semakin tinggi, khususnya di kawasan perkotaan. Produksi emisi gas rumah kaca yang berasal dari pendingin ruangan (AC), lemari pendingin (kulkas, freezer), polusi udara dari kabut asap, sampah makanan dan minuman, limbah pertanian, pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran sampah dan gulma pertanian, kebakaran hutan dan lahan, penggunaan pestisida, penebangan pohon dan pengolahan kayu, cenderung akan lebih banyak dihasilkan di musim kemarau.

|

| Kahutla sumber: lindungihutan.com |

4. Penurunan produksi dan produktivitas sektor pertanian

Kemarau panjang dan kekeringan menjadi momok bagi sektor usaha pertanian, yang meliputi sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kekeringan memicu pertumbuhan tanaman yang tidak normal, kurangnya pakan hijauan bagi hewan ternak, dan resiko kematian ikan secara massal akibat naiknya temperatur dan menyusutnya perairan. Kemarau panjang dan kekeringan memicu peluang terjadinya kegagalan panen atau puso, rendahnya kualitas produk, dan membengkaknya biaya produksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga, dan gangguan pada rantai pasok sektor industri dan perdagangan. Kemiskinan, krisis pangan dan kelaparan, lonjakan harga komoditas pertanian, serta perilaku “panic buying” atau “panik berbelanja”, merupakan efek negatif selanjutannya yang juga perlu diwaspadai.

5. Gejolak Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Sebagai ilustrasi: sebanyak 133.704 jiwa dari total angkatan kerja sebesar 233.328 jiwa di Kabupaten Lampung Barat, bekerja atau berusaha di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling rentan terhadap krisis iklim. Artinya jika dikaitkan dengan musim kemarau dan potensi kekeringan, ada sekitar 57,3 % dari total angkatan kerja akan terpapar dampak ekonominya akibat kekeringan. Perhitungan kinerja ekonomi suatu wilayah diukur berdasarkan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Kemarau dan kekeringan akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan PDRB bagi daerah dengan struktur ekonomi yang mengandalkan pada lapangan usaha sektor pertanian, industri dan jasa pertanian. Seperti contoh di Lampung Barat, manakala harga kopi meningkat, justru produksi kopi mengalami penurunan. Hal lain yang perlu diwaspadai imbas dari kemarau panjang terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan adalah migrasi penduduk musiman, maraknya usaha ekonomi ilegal dan greenwashing, tenaga kerja migran, tenaga kerja kasar (unskill), persaingan ekonomi yang tidak sehat, kelangkaan produk dan inflasi, kredit macet, serta meningkatnya konflik ketenagakerjaan seperti misalnya pekerja dibawah umur.

6. Berkurangnya Ketersediaan Air Bersih

Di musim kemarau, curah hujan mengalami penurunan baik intensitas maupun frekuensi, sementara proses penguapan air akibat cuaca panas berlangsung secara masif. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kandungan air baik dipermukaan tanah maupun di dalam tanah mengalami penyusutan dibawah kondisi normal. Kecepatan hilangnya air dipengaruhi dari kondisi hidrogeologi, tutupan lahan, suhu dan tekanan udara, serta intensitas cahaya matahari. Air merupakan kebutuhan esensial bagi mahluk hidup termasuk manusia. Asupan air berfungsi menjaga kadar cairan tubuh dari dehidrasi, sehingga tubuh terhindar dari gangguan fungsi pencernaan, penyerapan makanan, sirkulasi, ginjal, dan stabilitas suhu tubuh. Kekuatiran utama dari bencana kekeringan adalah kelangkaan akan ketersediaan air bersih yang layak dikonsumsi. Kelangkaan air bersih dapat memicu kepanikan dan konflik sosial. Contohnya fenomena “panic buying” air mineral yang pernah dialami oleh negara Malaysia akibat isu bencana kekeringan dan gelombang panas beberapa hari yang lalu.

|

| kelangkaan air bersih, sumber: infopubliknews.com |

7. Menurunnya Kualitas Kesehatan

Cuaca panas yang terjadi pada saat musim kemarau menyebabkan seseorang gampang mengalami dehidrasi dan stress yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Peningkatan suhu udara, juga dapat memacu reproduksi beberapa serangga pembawa penyakit untuk berkembang biak lebih cepat. Dampak kemarau dan cuaca panas, terhadap kesehatan lainnya yang penting untuk diwaspadai antara lain meningkatnya ISPA, persoalan sanitasi atau kesehatan lingkungan, serta kondisi gizi buruk dan stunting.

8. Permasalahan Sosial dan Ketertiban Umum

Musim Kemarau adakalanya diidentikan oleh masyarakat sebagai “musim paceklik” yang biasanya diiringi dengan kecenderungan meningkatnya permasalahan sosial dan ketertiban umum seperti kepanikan, kebencanaan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus perceraian, penipuan, pencurian dan penjarahan, human trafficking, prostitusi dan sebagainya. Musim Kemarau yang panjang dengan potensi terjadinya bencana kekeringan, disisi lain masih menjadi tema yang menarik guna kepentingan sosial, politik dan akademis, misalnya dikaitkannya krisis iklim terhadap tanda-tanda akhir zaman, konten menarik guna mendapatkan dukungan politik, peluang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan lain sebagainya.

Musim kemarau merupakan fenomena alami dan biasa terjadi pada daerah atau negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, atau yang dikenal sebagai negara tropis. Perubahan iklim sebagai dampak peningkatan emisi gas rumah kaca semakin memperparah krisis iklim yang terjadi. Krisis iklim tidak hanya menyebabkan terjadinya bencana banjir, angin puting beliung, tapi juga bencana kekeringan yang juga wajib untuk diketahui, diwaspadai dan diantisipasi.

Antisipasi dampak kemarau dan kekeringan, tidak terlepas dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang alurnya meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya penanggulangan bencana kekeringan pada dasarnya adalah bagaimana pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan, yang dilakukan melalui 3 upaya penting yaitu upaya konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak sumber daya air. Semoga bermanfaat.

--- Salam Lestari ---

Referensi:

- Prakiraan musim kemarau di Propinsi Lampung, berita BMKG (Link: https://www.youtube.com/watch?v=J5E_RZOpN2k

- Prakiraan Musim Kemarau Tahun 2023 di Indonesia. Pusat Informasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. (dapat diunduh di www.bmkg.go.id.)

- 5 Penyebab Cuaca Panas di Indonesia 2023, Dipengaruhi Gelombang Panas? (Link: https://www.liputan6.com/hot/read/5272256/5-penyebab-cuaca-panas-di-indonesia-2023-dipengaruhi-gelombang-panas)